Cours d’eau

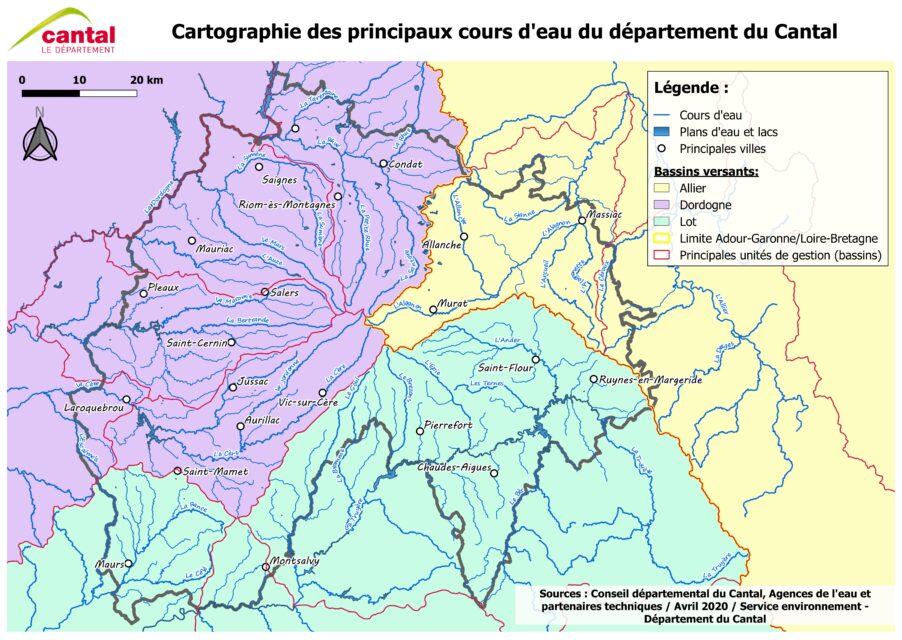

Le département du Cantal est partagé entre deux grands bassins hydrographiques, celui de la Garonne et celui de la Loire. Les monts du Cantal donnent naissance à de nombreux cours d’eau : Alagnon, Ander, Cère, Goul, Mars, Maronne, Petite-Rhue, Santoire, Sumène, …, qui avant de rejoindre ces grands fleuves, vont mêler leurs eaux à celles du Lot (Sud du département), de la Dordogne (Ouest du département) et de l’Allier (Nord-Est du département).

Les ressources en eau du Cantal demeurent fragiles. Certains cours d’eau se révèlent également très vulnérables, notamment en raison de la configuration de tête de bassins et de débits d’étiage très faibles. Le bon fonctionnement des cours d’eau peut être perturbé par la présence d’obstacles sur les rivières (seuils, barrages, plans d’eau sur lit mineur). Certains usages et pressions tels que l’hydroélectricité, l’agriculture (pollutions diffuses, abreuvement, érosion des berges…) et l’assainissement impactent également les milieux aquatiques.

Gorges de la Jordanne

Le département du Cantal est également reconnu pour son importante densité de zones humides (en moyenne, environ 5% de la superficie du département). Des milieux riches et diversifiés : prairies humides, mares, tourbières, lacs d’altitude, sagnes, narses…, identitaires des paysages cantaliens et refuges d’une biodiversité parfois remarquable, dont les atouts et fonctions sont pourtant encore trop méconnues ! Concernant les zones humides, celles dites “patrimoniales” sont plutôt préservées. En revanche, les zones humides plus ordinaires ont souvent été drainées, comblées et asséchées en faveur de l’urbanisation, de la création d’infrastructures, de l’intensification de l’agriculture et de la sylviculture ou de l’extraction de matériaux.

Les cours d’eau :

Actualités, partenariats et suivis

D’un point de vue hydrographique, le massif du Cantal correspond à la tête de nombreuses rivières. Les cours d’eau du département s’étendent sur un linéaire supérieur à 10.000 km et qui sont partagés en trois grands bassins versants :

Lot : au Sud, le bassin versant du Lot représente une superficie d’environ 2100 km². Le Lot sépare le Cantal de l’Aveyron sur environ 15 km. Les deux principaux affluents de ce bassin dans le Cantal sont la Truyère et le Célé.

Allier : au Nord-est, le bassin versant de l’Allier représente une superficie d’environ 850 km². Le principal affluent de l’Allier en territoire cantalien est l’Alagnon.

Dordogne : au Nord-ouest et à l’ouest, le bassin versant de la Dordogne représente une superficie d’environ 2900 km². La Dordogne sert de limite départementale avec la Corrèze sur environ 50 km sous la forme, principalement, de lacs de barrages hydroélectriques (Bort-les-Orgues, Aigle, Marèges, …). Ses principaux affluents sur le département sont la Cère, la Maronne, l’Auze, la Sumène et la Rhue.

Les formations volcaniques dominent largement et correspondent aux reliefs les plus élevés (supérieurs à 1000 mètres). Ces formations très dures sont peu sensibles à l’érosion : les cours d’eau sont généralement de type torrentiel sur les premiers kilomètres, puis de type « rivières a méandres » sur les plateaux basaltiques (Santoire, Ander) ou au cœur des anciennes vallées glaciaires (Cère, Jordanne, Alagnon). La nature volcanique ou métamorphique des roches explique un ruissellement très important : le linéaire de cours d’eau témoigne de ce phénomène. Ainsi, malgré les précipitations moyennes assez importantes, les étiages peuvent parfois être assez sévères. A la périphérie de la zone volcanique, les roches sont de type métamorphique ou granitique : ces types de roches sont plus sensibles à l’érosion et les cours d’eau y ont creusé des gorges pouvant être assez encaissées (Alagnon aval, Maronne aval, Goul, Bès, …). Des dépôts alluvionnaires sont présents principalement au sein des vallées glaciaires (Maronne, Cère, Alagnon, …).

Structuration des bassins, animation réseau de techniciens et accompagnement financier

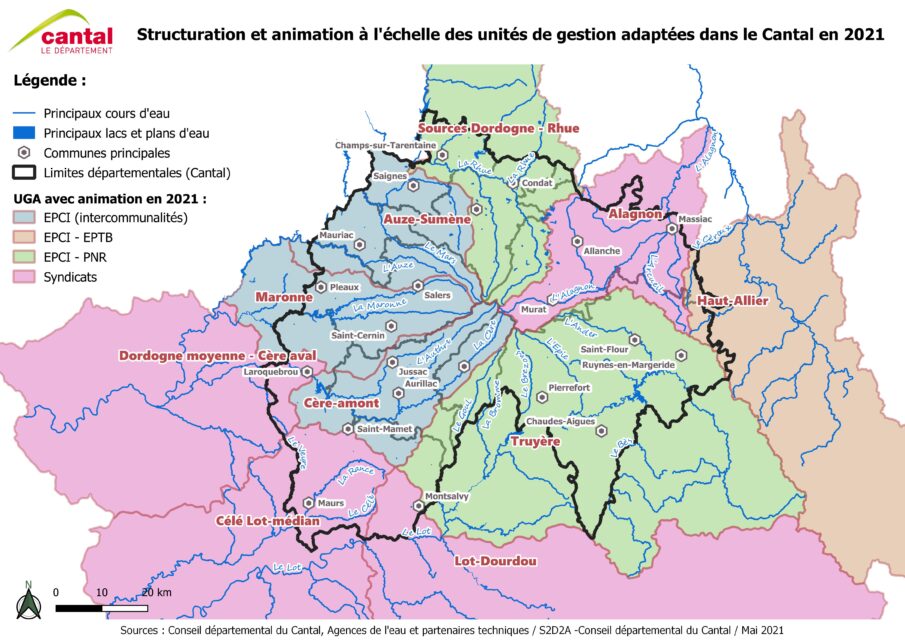

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » (GEMAPI) est confiée aux intercommunalités par les lois de décentralisation du 27 janvier 2014 et du 7 août 2015. Cette compétence obligatoire, se substitue aux actions préexistantes des collectivités et de leurs groupements, actions qui étaient jusqu’alors facultatives et non uniformément présentes sur les territoires cantaliens.

Dans le cadre de ses actions d’animation et de structuration des bassins versants pour la mise en œuvre de politiques de gestion des milieux aquatiques, le Département du Cantal a dès 2015 multiplié les rencontres avec les élus et les techniciens des territoires pour atteindre un objectif : une structuration complète des grands bassins versants, unités de gestion adaptées à la mise en œuvre de la GEMAPI. Ces rencontres se sont notamment déroulées en partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la Direction Départementale des territoires du Cantal.

Aujourd’hui la majorité des bassins versants cantaliens bénéficient d’une structure porteuse adaptée aux enjeux et problématiques du territoire. Des techniciens et animateurs ont été recrutés notamment entre 2017 et 2020 pour élaborer des démarches et les mettre en œuvre (programme de gestion, contrats de rivières ou territoriaux, Schémas d’aménagement de gestion des eaux, programmes agricoles, cellules d’assistance technique aux zones humides, …).

Depuis la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, le Département du Cantal entend poursuivre le pilotage et l’animation de son Schéma départemental de gestion et de valorisation des milieux aquatiques (SDMA) avec :

- La poursuite des missions d’accompagnement technique et de structuration des territoires vers des syndicats mixtes

- La poursuite des missions d’accompagnement technique et structuration des territoires en transition

- Le renforcement de l’animation et la coordination auprès des structures volontaires.

Outre des actions menées sous sa propre maitrise d’ouvrage, le Département se positionne donc en accompagnement technique et financier des structures compétentes en GEMAPI.

Par ailleurs, le Conseil départemental organise annuellement un groupe milieux aquatiques à destination des techniciens pour la présentation du bilan annuel et des perspectives de la Cellule d’animation territoriale de l’espace rivière et des zones humides (CATER-ZH). En complément de cette journée, la mission encadre et anime régulièrement des groupes techniques sur des sujets variés en lien avec la gestion des milieux aquatiques et la préservation du patrimoine naturel.

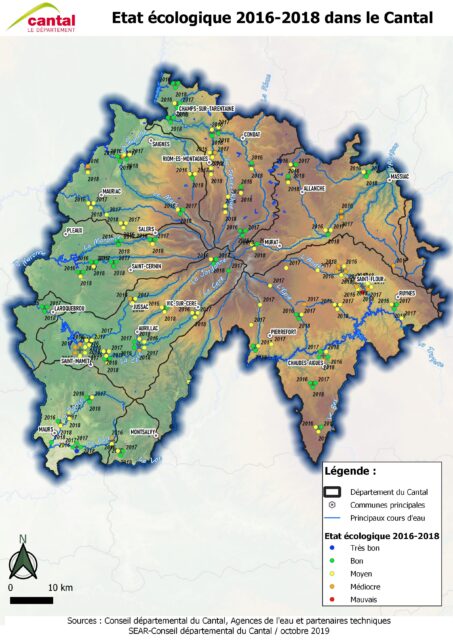

Le suivi de la qualité des cours d’eau

Le Département du Cantal porte un réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles en lien avec l’adoption du Schéma départemental de gestion et de valorisation des milieux aquatiques du Cantal. Ce réseau, dit Réseau Complémentaire Départemental (RCD), se compose de 20 stations de mesures réparties sur l’ensemble du territoire. Il est composé de stations historiques en lien avec les différents usages locaux (baignade, alimentation en eau, rejets de station d’épuration, …) et de stations de référence situées sur certaines têtes de bassin du département (Arcueil, Cère, Monzola, Petite-Rhue d’Eybes, …).

En parallèle au portage et à l’animation de ce réseau de suivi, le Conseil départemental compile l’ensemble des données des réseaux existants et rédige une synthèse annuelle de la qualité des eaux superficielles du Cantal.

Cette opération est cofinancé(e) par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) / Années 2016 à 2019. Objectif : Investissement pour la croissance et l’emploi. Elle bénéficie chaque année du soutien de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Guide d’entretien de vos cours d’eau

En 2023, le Conseil départemental a réalisé un guide du riverain « Au bord des cours d’eau : conseils pratiques pour une bonne gestion de nos rivières ». Ce document a été réalisé en partenariat avec les services de l’État et les structures gestionnaires ou qui interviennent dans le domaine des milieux aquatiques. Il a été financé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne dans le cadre de l’AAP Educ’Eau.

Label Rivières Sauvages

Le Cantal, territoire de nature et d’eau, abrite de nombreux cours d’eau aux qualités écologiques remarquables. Dans le cadre de sa Stratégie Biodiversité 2025–2034, le Département s’engage activement pour la préservation de ces milieux aquatiques en rejoignant la dynamique nationale du label Site Rivières Sauvages.

Créé en 2014, ce label distingue les rivières françaises les plus préservées, selon des critères scientifiques rigoureux. Il valorise à la fois la naturalité des cours d’eau et l’implication des acteurs locaux dans leur protection. En intégrant cette démarche, le Cantal affirme sa volonté de préserver durablement son patrimoine naturel, tout en sensibilisant les citoyens et en soutenant la recherche environnementale.

Le Bonjon, première rivière du Cantal labellisée « Site Rivières Sauvages »

Label rivières sauvages

Dans le cadre de sa Stratégie Biodiversité 2025–2034, le Département du Cantal a obtenu pour la première fois le label Site Rivières Sauvages pour un cours d’eau remarquable : le Bonjon.

Un label d’excellence environnementale

Créé en 2014, le label distingue les rivières françaises les plus préservées selon 47 critères écologiques, hydromorphologiques et sociaux, dont 12 sont éliminatoires. Il est attribué pour 4 à 6 ans après un audit indépendant mené par l’AFNOR.

Ce label valorise :

- La qualité écologique du cours d’eau

- L’engagement des collectivités locales

- La gouvernance territoriale et la sensibilisation du public

Le Bonjon : un joyau naturel du Cantal

- Longueur : 20 km

- Score final : 94,75/100 (niveau 3, le plus élevé)

- Biodiversité : habitats aquatiques riches, ripisylve en amélioration

Le Bonjon a été identifié comme le cours d’eau le plus préservé parmi les 15 étudiés dans le Cantal. Il traverse des estives et les gorges du Saillant, zone difficile d’accès mais riche en biodiversité.

Le Bonjon

Une démarche éducative et scientifique

- +10 000 élèves sensibilisés via le programme Graines de Rivières Sauvages

- 15 études scientifiques menées (espèces, habitats, ADN environnemental)

- 3 nouvelles espèces découvertes

Une dynamique nationale en plein essor

Depuis 2014 :

- 33 rivières labellisées

- 800 km de cours d’eau protégés

- 300 structures impliquées

- 18 départements concernés

Le réseau est animé par l’Association du Réseau des Sites Rivières Sauvages (ARRS), en lien avec les collectivités, syndicats de rivières, ONG et citoyens.

Le Cantal poursuit son engagement

Le Département prévoit d’identifier de nouveaux sites candidats à la labellisation, en partenariat avec les syndicats de rivières, les intercommunalités, les établissements publics et les associations.

Objectifs :

- Renforcer l’attractivité environnementale du territoire

- Mettre en œuvre concrètement la stratégie biodiversité

- Accéder à des financements ciblés (eau, biodiversité, climat)

- Valoriser l’engagement des acteurs locaux

Plus de renseignements sur le site internet Rivières sauvages.